Retour sur 10 ans d’accueil des personnes en demande d’asile

Cette année, plusieurs antennes de JRS France célèbrent leurs 10 années d’existence. C’est l’occasion de se pencher sur l’évolution de la demande d’asile en France sur cette période. Comment la demande d’asile a-t-elle évolué en 10 ans ?

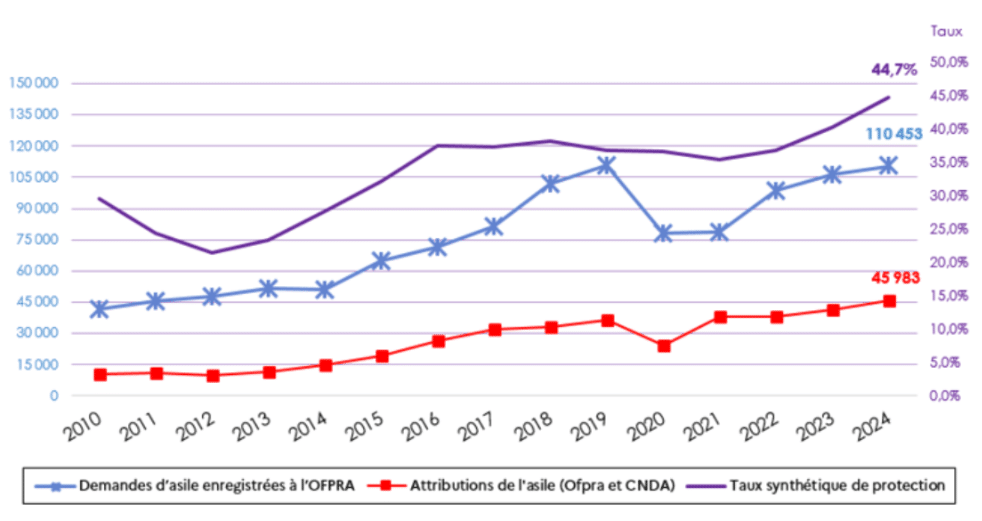

Un triplement du nombre de personnes sollicitant l’asile :

En 2024, l’Office Français pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) enregistrait 153 715 demandes d’asile, un chiffre historiquement haut, en particulier au regard des 45 454 demandes présentées dix ans plus tôt, en 2014.

Cette augmentation importante s’explique notamment sur la période par (i) la dégradation de la situation sécuritaire dans de nombreux pays et la persistance ou la résurgence de multiples conflits (exemple : Ukraine, Afghanistan, Syrie, Yémen, RDC, Ethiopie, Soudan…), et (ii) l’absence de développement d’autres voies d’accès légales et sûres pour migrer.

La nationalité des personnes sollicitant l’asile en France a, en partie, évolué :

En 2014, les ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC), de la Chine et du Bangladesh étaient les plus nombreux à solliciter la protection internationale. En 2024, il s’agit de personnes afghanes, ukrainiennes et guinéennes (cf rapport d’activité de l’OFPRA).

On observera toutefois :

- qu’en valeur absolue (nombre de personnes), le nombre de demandeurs originaires du Bangladesh ou de la Chine n’a pas diminué entre 2014 et 2024 (il a même doublé s’agissant de la Chine). C’est leur proportion dans le nombre total de demandeurs d’asile qui a évolué.

- qu’en 2025, du fait notamment de la situation de guerre à l’Est de la RDC, le nombre de demandeurs originaires de ce pays se trouve à nouveau dans le trio de tête des personnes en demande de protection en France.

Le taux de protection accordé aux personnes sollicitant l’asile a augmenté :

Ce qui a également changé, c’est le nombre de personnes à qui la protection internationale est accordée. En effet, si le nombre de demandeurs a cru sur la période (cf ci-dessus), il en va globalement de même (bien que dans des proportions moindres) du taux de protection accordé (nombre de protection octroyées par rapport au nombre de demandes d’asile présentées). Ainsi de de 30% en 2014, ce taux est passé à 49% en 2024.

Pour cette année 2024, cela s’explique par le fort taux de protection accordé aux ressortissants afghans et ukrainiens, ainsi qu’à l’évolution de la situation dans certains pays (on pense à Haïti).

Triplement du nombre de places d’hébergement dans le dispositif national d’accueil : un effort important consenti par les pouvoirs publics

L’augmentation du nombre de demandes d’asile s’est traduite par un accroissement sans précédent du nombre de places dans le dispositif national d’accueil pour demandeurs d’asile (DNA). De 44 000 places en 2014, il compte 120 000 places en 2024. Le DNA est géré par l’Office Français pour l’Intégration et l’Immigration (OFII).

À partir de janvier 2021, a été mise en application l’orientation directive vers des lieux d’accueil du DNA en dehors de la région parisienne où il n’y avait pas assez de places d’hébergement. Un rapport d’information de l’Assemblée nationale publié en 2023 invitait l’OFII à améliorer le suivi des personnes et notamment si la personne orientée restait dans la région d’orientation à l’issue de sa demande d’asile (rapport information sur l’orientation directive des demandeurs d’asile). Cette orientation a permis d’augmenter le nombre de personnes en demande d’asile hébergées.

Un dispositif qui demeure sous-dimensionné - des chiffres à décrypter :

En 2014, la part des personnes en demande d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil (CMA) hébergée dans le DNA était de 38% (cf projet de loi de finance 2015). Avec l’augmentation du parc d’accueil du DNA et la mise en place de l’orientation directive, la part des personnes hébergées est passée à 65% (projet annuel de performance, projet de loi de finance 2025). Ainsi en 2024, près de 35% des personnes en demande d’asile bénéficiant des CMA ne sont pas hébergées dans le DNA.

Si, la proportion des personnes en demande d’asile hébergées dans le DNA apparaît ainsi en nette progression, les chiffres ne tiennent pas compte du nombre de personnes qui ne bénéficient pas des CMA (anciens dublinés, personne demandant l’asile plus de 90 jours après l’arrivée en France, personne refusant l’orientation directive dans une place dans le dispositif national d’accueil etc.).

Ce chiffre n’est pas public, il ne figure pas dans le rapport de l’OFII. À partir des demandes d’asile pendantes et du nombre de personnes bénéficiant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), il est estimé par les associations à environ 65 000 personnes.

En définitive, malgré les gros efforts consentis pour accroître les capacités du système d’accueil des personnes en demande d’asile, le dispositif demeure sous-dimensionné et ne répond pas au besoin pour accueillir dignement toutes les personnes en demande d’asile.

Des tensions autour de la création des centres d’accueil - un fort durcissement des politiques publiques

S’il est inexact de considérer qu’il existait, en 2014, un consensus sur l’accueil des demandeurs d’asile, le climat s’est considérablement durci entre 2014 et 2024. Ainsi, la création de centres d’accueil pour demandeurs d’asile a pu donner lieu à des menaces auprès d’élus comme à Saint-Brévins-les-Pins.

La montée continue des idées portées par les partis d’extrême droite et le durcissement des positions soutenues par certains partis conduisent à l’instauration de politiques très restrictives sur la demande d’asile qui se traduisent notamment :

- au niveau européen par la mise en oeuvre du Pacte asile et immigration instaurant des mesures de filtrage aux frontières et d’externalisation visant à réduire massivement le nombre de demandeurs d’asile

- au niveau national par une perspective de diminution du nombre de places dans le dispositif national d’accueil : ainsi, après des années d’augmentation, le nombre de places a été réduit de 6500 places en 2025 et cette tendance devrait se poursuivre en 2026.

Quelques pistes à explorer :

Toutes les pistes n’ont pas été explorées pour mieux accueillir, comme par exemple :

- permettre aux personnes en demande d’asile qui le peuvent de travailler. Au-delà de l’enjeu de dignité et de la réponse pragmatique à des considérations économiques et démographiques (dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, de recul de la natalité, d’équilibrage du régime des retraites…), l’accès au travail des personnes en demande d’asile offrirait à ces dernières des ressources financières leur permettant d’accéder à l’hébergement sans obérer les dépenses publiques.

- revisiter le conditionnement systématique de l’octroi d’une aide financière de l’Etat (ADA réduite hors hébergement) à l’acceptation d’une place dans le dispositif national d’accueil. Dans bien des cas, les personnes en demande d’asile qu’un ami ou un membre de la famille pourrait autrement héberger, sont “contraintes” d’accepter un hébergement dans le DNA pour ne pas perdre l’intégralité de l’ADA (y compris la part non liée à l’hébergement).